CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM PSICANÁLISE

AULA 1

Prof.ª Juliana Santos

CONVERSA INICIAL

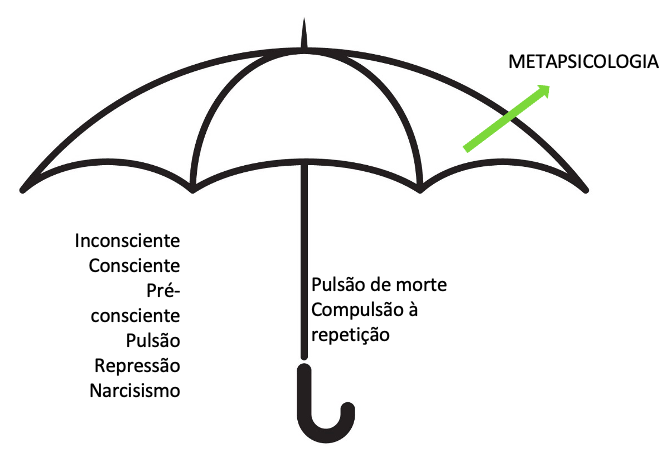

Durante essa caminhada, iremos apresentar a base dos conceitos psicanalíticos que norteará todo o estudo de psicanálise, pois trata-se dos conceitos que Freud nomeou de sua metapsicologia, isto é, os conceitos e teorias que caracterizam a psicanálise como um saber.

Aqui já é importante fazer um esclarecimento: o que é fundamental para Freud e para Lacan!

Para Freud, os conceitos fundamentais são aqueles que embasaram o que ele chamou de metapsicologia. E metapsicologia é o nome que Freud deu para se referir ao conjunto de suas teorias sobre a organização e o funcionamento psíquico.

Freud desenvolveu a teoria psicanalítica, à qual deu o nome de metapsicologia, entre os anos de 1900 e 1939. É sobre esse período histórico que esta nossa caminhada vai tratar em um primeiro momento.

Agora vamos ao segundo momento: anos depois, Jacques Lacan também deixou sua marca na psicanálise ao destacar o que ele chamou de Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. São eles:

- Inconsciente;

- Repetição;

- Transferência; e

- Pulsão.

Estes são os conceitos da psicanálise que são fundamentais para Lacan. Um dos livros da coleção Os Seminários tem o nome: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. É o volume 11, publicado originalmente em 1964.

Então, resumindo: quando falamos em conceitos fundamentais EM psicanálise, estamos nos referindo à metapsicologia freudiana. Quando falamos de conceitos fundamentais DA psicanálise, é uma referência ao Seminário 11, de Lacan.

TEMA 1 – O QUE É A METAPSICOLOGIA FREUDIANA?

Nas obras de Freud, podemos considerar alguns textos como sendo parte essencial do movimento metapsicológico. Destacamos aqui os mais clássicos:

- O Projeto para uma psicologia científica (1895), mais conhecido como “O Projeto”, é um texto pré-psicanalítico no qual Freud, ainda impregnado de um discurso médico e organicista, busca descrever o funcionamento do aparelho psíquico por meio de transmissão neuronal. Esse texto mostra onde tudo começou, quais eram as primeiras hipóteses de Freud sobre o psiquismo.

- A Interpretação de Sonho (1900), no qual Freud se distancia da visão organicista anterior e passa a apresentar o funcionamento do aparelho psíquico por meio de três instâncias: inconsciente, consciente e pré-consciente, nomeado de a primeira tópica do aparelho psíquico.

- Introdução ao narcisismo: texto que compreende a constituição do eu e que produz a unidade corporal do sujeito, que antes se encontrava despedaçada no autoerotismo.

- Artigos sobre a metapsicologia (1915-1916). Nesta publicação, encontramos alguns textos que são fundamentais para a construção teórica da psicanálise:

- A pulsão e suas vicissitudes (1915): uma das principais construções teóricas, considerada a mitologia freudiana – a teoria das pulsões.

- O recalque (1915): texto que demarca a divisão do psiquismo através do mecanismo do recalque, como sendo esse um dos destinos da pulsão.

- O inconsciente (1915): Freud constata que o inconsciente é uma instância que está para além do conteúdo recalcado.

- Mais além do princípio de prazer (1920). Este é o texto que inaugura uma nova fase na metapsicologia freudiana, pois fica claro o avanço na compreensão de Freud sobre o psiquismo humano. Podemos dizer que é este texto que divide epistemologicamente a teoria psicanalítica, como um “antes” e um “depois” dele. Essa nova fase se inicia com a publicação do texto, no qual é introduzido o conceito de pulsão de morte, sendo este, mais um modo de regulação dos processos psíquicos e dá uma nova dimensão clínica, através da compulsão à repetição. Então, no texto Mais além do princípio do prazer (1920), vamos destacar:

- Pulsão de morte

- Compulsão à repetição

A partir dessa nova elaboração, Freud constrói a segunda tópica do aparelho psíquico, no texto metapsicológico O eu e o isso (1923).

- O eu e o isso (1923): demonstra o ponto de vista estrutural: Eu, Isso e Supereu, como sendo instâncias estruturais que interagem permanentemente e se influenciam.

- O problema econômico do masoquismo (1924): apresenta o modo como a pulsão de morte opera e modifica a relação com o princípio de prazer.

Portanto, os conceitos inconsciente, pulsão, repetição e pulsão de morte são fundamentais e que estão na base de todos os desdobramentos teóricos da psicanálise, pelo qual foi nomeado por Freud de sua metapsicologia. Contudo, mesmo se tratando de uma teoria, não se trata de uma descrição clínica, mas de uma recusa a transformar a psicanálise em uma prática gentil do afeto. Nesse sentido, Garcia-Roza (2008, p.13) declara que: “Opor teoria e clínica, de modo que uma exclua a outra, corresponde a negar o próprio projeto freudiano. Para aqueles que insistem em não acreditar em bruxas, Freud adverte que elas existem. Pelo menos a bruxa metapsicologia.”.

De fato, todos os textos de Freud são importantes, mas estes listados acima são os estruturais, ou seja, aqueles que sustentam toda a construção teórica, e por isso são considerados fundamentais.

Em seguida, abordaremos cada um deles, e depois também serão abordados os quatro conceitos que Lacan destacou como fundamentais no seminário 11, pois, por meio de suas incisões na teoria freudiana, a clínica alcançou o que sempre esteve na mira de Freud, mas ele não chegou a alcançar.

TEMA 2 – OS PRINCÍPIOS REGULATÓRIOS DO PSIQUISMO

2.1 PRAZER X DESPRAZER

Antes de nos aprofundarmos nos principais textos da metapsicologia freudiana, vamos ampliar nossa compreensão sobre alguns princípios que regulam o funcionamento psíquico.

O principal regulador psíquico foi nomeado por Freud de princípio de prazer, ele corresponde a uma tendência psíquica que visa evitar o desprazer, pois, a sensação de prazer e desprazer marcam a vida psíquica desde momento muito primitivo da vida.

Assim, o princípio do prazer exerce uma força sobre o funcionamento do psiquismo e estará no processo de desenvolvimento e organização, através dos traços mnêmicos, ou seja, as vivências do sujeito deixam registro que estará em compromisso com o princípio de prazer.

Portanto, o princípio de prazer refere-se a um funcionamento que visa uma economia de tensão, ou seja, ele trabalha em prol do controle da quantidade de excitação, pelo qual a sensação prazer-desprazer está relacionada a essa quantidade, haja vista que o objetivo é a homeostase psíquica:

Prazer = descarga de excitação

Desprazer = aumento de excitação (tensão)

Dessa forma, o funcionamento do aparelho psíquico está a serviço do princípio de prazer, que busca evitar o desprazer. Contudo, ao longo da vida, o sujeito se dá conta de que o prazer nem sempre pode ser obtido, haja vista que a busca imediata pelo prazer pode gerar um desprazer, ou seja, ter como consequência uma punição. Portanto, o sujeito passa a usar a sua razão para avaliar a situação sendo, por vezes, levado a renunciar um prazer para se manter afastado de um desprazer. A esse funcionamento, Freud nomeou de princípio de realidade.

Assim, o princípio do prazer estaria intimamente ligado aos processos primários, cujos estímulos são internos e visam sempre o prazer, pela descarga de excitação. Por outro lado, o princípio da realidade está relacionado ao processo secundário, que permite a inibição dessa descarga, por conta de estímulos externos.

No entanto, vale lembrar que, na passagem do princípio de prazer para o princípio de realidade, com a instauração de um julgamento, este último não anularia o primeiro. Em última análise, ainda que o princípio de realidade garanta a obtenção de satisfação no real, no psiquismo o princípio de prazer continua reinando no campo da fantasia.

2.2 PRINCÍPIO DE PRAZER – PRINCÍPIO DE CONSTÂNCIA

O ponto de vista econômico do psiquismo, ou seja, a busca por manter o nível de excitação baixa é regulada pelo princípio de constância. Esse princípio está intimamente ligado ao princípio de prazer, já que o prazer é compreendido como uma descarga de tensão, e o princípio de constância busca manter constante dentro de si a soma de excitação. Laplanche e Pontalis (2001, p. 355) descrevem o princípio de constância da seguinte forma:

Princípio enunciado por Freud, segundo qual o aparelho psíquico tende a manter a nível tão baixo ou, pelo menos, tão constante quanto possível a quantidade de excitação que contém. A constância é obtida, por um lado, pela descarga da energia já presente e, por outro, pela evitação do que poderia aumentar a quantidade de excitação e pela defesa contra esse aumento.

Portanto, o princípio de constância aciona o mecanismo de defesa e descarrega os aumentos de tensão de origem interna e evita excitações externas.

2.3 O PRINCÍPIO DE INÉRCIA

O princípio de inércia foi apresentado por Freud no Projeto (1895). Ele não reaparecerá nos textos posteriores, contudo o tomaremos para inserir a origem dos pensamentos metapsicológicos de Freud em suas primeiras elaborações.

Ele descreve o princípio de inércia por funcionamento de arco reflexo, no qual a quantidade de excitação recebida pelo neurônio sensitivo deve ser interiormente descarregada na extremidade motora. A tendência essencial deste princípio é se livrar da quantidade de energia externa (Q). Contudo, Freud justifica que esse princípio não pode atuar sozinho, pois, se toda energia fosse descarregada, não sobraria nada para poder exercer ações específicas destinadas a satisfazer as exigências decorrentes dos estímulos endógenos (que se formam no interior, como a fome). Nesse sentido, o aparelho psíquico é obrigado a reservar uma quantidade de energia, se opondo ao princípio de inércia. Esse funcionamento corresponde a um processo secundário, que Freud nomeia de lei de constância.

Desse modo, podemos verificar uma semelhança entre o princípio de inércia e o princípio de prazer, como também uma equivalência da lei de constância com o princípio de constância, que, a partir do texto da Interpretação do sonho (1900), vão se tornando conceitos metapsicológicos, os quais fundam a base da teoria psicanalítica.

TEMA 3 – A EXPERIÊNCIA DE DESAMPARO E SATISFAÇÃO

Outro ponto que não podemos deixar de abordar para compreender os processos de funcionamento psíquico é o sentimento de desamparo. Não é difícil chegarmos a um consenso de que o ser humano é o mais vulnerável dentre todas as espécies, pois, desde seu nascimento até o decorrer da manutenção de sua vida, ele é marcado por sua precariedade constitucional que estará sempre presente e o levará a retornar ao seu estado de desamparo.

No Projeto (1895), Freud nos confronta com essa experiência primária do desamparo e da satisfação, que, posteriormente, estará em vários conceitos teóricos da psicanálise. Trata-se da confabulação sobre a vivência humana em seu início de vida, em que a criança recém-nascida, ao ter uma grande soma de excitação endógena (fome) em seu organismo, terá necessidades de descarregar e ter suas necessidades satisfeitas. Contudo, devido à sua imaturidade, ela não tem possibilidade de realizar sozinha tal função, necessitando, assim, 100% do outro para se manter vivo. Freud (1895, p. 370) explica assim:

Nesse caso, o estímulo só é passível de ser abolido por meio de uma intervenção que suspenda provisoriamente a descarga de Q no interior do corpo; e uma intervenção dessa ordem requer a alteração no mundo externo (fornecimento de víveres, aproximação do objeto sexual), que, como ação específica, só pode ser promovida de determinadas maneiras. O organismo humano é, a princípio, incapaz de promover essa ação específica. Ela se efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma pessoa experiente é voltada para um estado infantil por descarga através da via de alteração interna. Essa via de descarga adquire, assim, a importantíssima função secundária da comunicação, e o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais.

Portanto, a imaturidade humana é, em primeiro lugar, fonte de valores morais, pelo qual Freud distingue nesse texto uma forma do estado desamparo, no qual o bebê recém-nascido é incapaz de dominar as excitações internas e externas, de modo que este necessita da intervenção de um outro que possa o proteger contra as forças externas e internas, razão pela qual este último se tornará o seu primeiro objeto de amor.

Essa intervenção específica do outro é a função que Lacan nomeara em seu ensino de Outro primordial, lugar para quem executa a função materna, não necessariamente a mãe. Essa ajuda externa produz uma marca de satisfação psíquica, que inaugura o funcionamento do aparelho psíquico, pois, uma vez que o pequeno e imaturo indivíduo volta a ter uma alta carga de estímulos, produzindo desprazer, suas memórias serão ativadas, e novamente ele buscará reviver a experiência de satisfação, colocando em função os princípios que regem o psiquismo.

Quando a pessoa que ajuda executa o trabalho da ação específica no mundo externo para o desamparado, este último fica em posição, por meio de dispositivos reflexos, de executar imediatamente no interior de seu corpo a atividade necessária para remover o estímulo endógeno. A totalidade do evento constitui então a experiência de satisfação, que tem as consequências mais radicais no desenvolvimento das funções do indivíduo. (Freud, 1895, p. 370)

Assim, na tentativa de reproduzir a primeira experiência de satisfação, ele alucinará o objeto da satisfação. Isso não resolverá o seu problema, então o recém-nascido buscará pela motricidade (exemplo: agitação das perninhas) o alivio da tensão, mas não ocorrerá, pois, para satisfazer os estímulos endógenos de urgências vitais, as descargas motoras não são eficientes. Mas, conforme é expresso por Garcia-Roza (2008), em se tratando de um bebê humano, logo esses movimentos serão lidos como uma demanda ao Outro.

Se um recém-nascido premido pela fome chora e agita os braços e as pernas, essas respostas motoras não são eficazes para a eliminação do estado de estimulação na fonte corporal. Essa conduta, considerada em si mesma, é ineficaz para a obtenção do alimento; no entanto, em se tratando do recém-nascido humano, ela se insere num outro registro, o da comunicação por sinais, e aparece como demanda, demanda ao Outro, deixando de ser um mero behavior ineficaz para se constituir numa forma de introdução do sujeito na ordem simbólica. (Garcia-Roza 2008, p. 130)

Assim, o choro será ouvido como uma demanda ao Outro e, na medida que ela é atendida, passará a se circunscrever no registro da linguagem. Nesse sentido, ao demandar o Outro, o organismo vivo, já não visa apenas às emergências vitais, mas à experiência de satisfação, ou seja, uma marca pulsional que diferencia a espécie humana de todas as outras.

TEMA 4 – A REALIDADE PSÍQUICA

A noção de realidade foi abordada por Freud desde o Projeto, contudo, nesse momento o autor se interessou em demonstrar a realidade como uma conduta do pensamento: “Quando uma vez concluído o ato de pensamento, a indicação da realidade chega à percepção, obtém-se então um juízo de realidade, uma crença, atingindo-se com isso o objetivo de toda essa atividade”. (Freud, 1996, p. 253).

Contudo, essa realidade abordada no Projeto não é a realidade psíquica relacionada ao inconsciente, mas trata-se daquilo que se apresenta como objeto da percepção, que é correlata à consciência pela experiência imediata, cujos signos vão colocar em função o princípio de realidade.

Cinco anos depois do Projeto, a noção de realidade ganha um novo capítulo na teoria freudiana. Ela é retomada no capítulo VII da Interpretação do sonho (1900) e, agora sim, trata-se da realidade que realmente importa para a psicanálise: “O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica” (p. 181)

A realidade psíquica é a realidade que verdadeiramente importa à psicanálise, ela se distingue da realidade material, na medida em que é dominada pelo império da fantasia e do desejo.

Se olharmos para os desejos inconscientes, reduzidos à sua expressão mais fundamental e verdadeira, teremos de lembrar-nos, sem dúvida, que também a realidade psíquica é uma forma especial de existência que não deve ser confundida com a realidade material. (Freud, 1900, p. 644)

A concepção da realidade psíquica é resultado de uma escuta clínica, pois, antes dela, Freud foi levado a elaborar uma teoria da sedução, uma vez que no relato de suas pacientes, havia sempre uma cena de sedução infantil responsável pelo surgimento da doença, mas, para que tal teoria pudesse se sustentar, todos os pais de meninas histéricas deveriam ser perversos e seduziam as suas filhas. Assim, diante desse impasse, Freud abandona a teoria da sedução e passa a apoiar a sua ideia de realidade psíquica pela constituição de uma fantasia alicerçada no desejo inconsciente.

Portanto, ao afirmar uma realidade psíquica, Freud demonstra que o sujeito se relaciona com a realidade da mesma forma como ele se posiciona no laço social, isto é, a realidade refere-se à forma de existência do sujeito.

Por exemplo: no início da minha prática clínica, atendi uma moça que tinha uma enorme repulsa pelo pai. Ela contava que o olhar do seu pai era maldoso e que não tem certeza se quando criança ele tentou abusar dela, mas a sensação era que sim, mesmo que não tivesse clareza sobre o ocorrido. Tentei questioná-la perguntando se aquilo não podia ser coisas da sua cabeça, pois queria saber se de fato ela acreditava que o pai dela poderia ser esse tipo de pessoa. Esse tipo de comprovação de realidade não tem a menor importância para a psicanálise, pois o que de fato importa é o que o paciente diz, e se ela dizia que acreditava que poderia ter sido abusada pelo pai, é isso que deve ser acolhido com verdade, pois o sofrimento vivido por essa paciente é real, independe de o pai ter ou não cometido o ato. (Santos, [S.d.])

Portanto, o que Freud nos ensina é que toda apreensão de realidade está submetida ao desejo e, dessa forma, a realidade é alucinada (o que não a torna menos real). Nesse sentido, os psicanalistas não têm compromisso nenhum em comprovar se o que lhe é relatado é verdadeiro, pois a realidade psíquica, a que nos importa, é onde encontramos o sujeito sobre o qual a psicanálise opera, o sujeito efeito da linguagem.

TEMA 5 – O PROJETO PARA UMA PSICOLOGIA CIENTÍFICA

Agora sim, vamos voltar a falar sobre o Projeto, o começo de tudo. É curioso pensar que por 42 anos, durante os quais Freud se dedicou à psicanálise, o Projeto ficou esquecido por ele, e só voltou a ser lembrado quando foi resgatado do poder nazista pela sua ex-paciente Marie Bonaparte (quem tiver interesse nessa história, no livro Freud e o inconsciente, Garcia-Roza traz comentários). Mas, em 1895, como Freud compreendia a organização do psiquismo humano?

A ideia de um tratamento que fosse para além do corpo fisiológico passou a fazer parte dos pensamentos de Freud desde seu encontro com as histéricas. E foi com base na sua experiência clínica que ele passou a formular o modo como o psiquismo se estrutura e reage aos acontecimentos. Assim, através do estudo do Projeto, podemos observar como Freud formula um tratamento que operaria desde a alma.

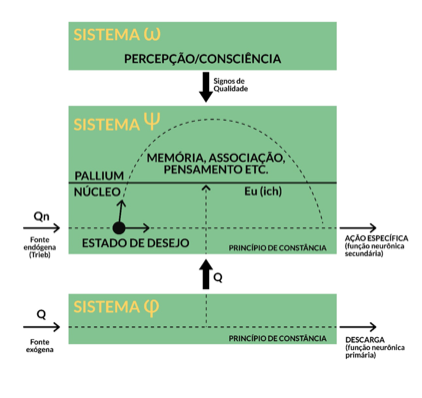

Nossa tentativa é extrair do Projeto, de forma muito simplificada, o primeiro modelo de funcionamento psíquico e, para isso, usaremos a referência apresentada por Garcia-Roza (2008, p. 118), na qual declara que Freud concebe o psiquismo como um “aparelho” capaz de transmitir e de transformar uma energia determinada. Tal aparelho se constitui pelas funções neuronais: j, y e w, e é estimulado por duas fontes: 1) o mundo externo (exógena); 2) o interior do próprio corpo (endógenas). Veja no gráfico a seguir:

A explicação é a seguinte – formam-se dois sistemas de neurônios:

- O primeiro sistema de neurônios – fi (j) – formado de neurônios permeáveis, que não oferecem resistência ao escoamento de Q e destinados à percepção;

- O segundo sistema de neurônios – psi (y) – formado de neurônios impermeáveis, dotados de resistência, retentivos de Q e portadores de memória.

Os neurônios j são alimentados diretamente de fonte externa, enquanto os neurônios y são estimulados por fonte endógena. Garcia-Roza (2008) complementa essa explicação afirmando que, por conta disso, a carga de Q nos neurônios j será muito maior do que a carga nos neurônios y, de modo que, em j não possibilitará a criação de barreiras de contato, pois estas seriam imediatamente destruídas pelo excesso de Q. Já nos neurônios y, por serem menos carregados, podem formar barreiras mais ou menos fortes, constituindo, dessa forma, uma memória.

O princípio que gerencia esse sistema é o princípio de Inércia, que, como apresentamos anteriormente, tende à descarga total de Q, mas é impedido por uma barreira de contato, pois o próprio sistema precisa manter uma quantidade de energia para executar atividades específicas. Assim, de forma secundária atua o princípio de constância, cuja função é manter o nível de energia, constantemente, o mais baixo possível.

A função primordial dos dois sistemas neurônicos – j e y – é manter afastadas as grandes Qs externas através da descarga. Essa função de descarga está ligada à tendência básica do sistema nervoso, que é a de evitar a dor ou desprazer resultante de um acúmulo excessivo de Q no sistema formado pelos neurônios y. Isso faz com que Freud praticamente identifique, no Projeto, o princípio de prazer com o princípio de inércia.

A função revelada por Freud, de um princípio que, ao invés de buscar prazer, funciona na condição especificada de evitar a dor é decorrente do fato de que no sistema psíquico não há barreira de contatos que seja capaz de deter um estímulo doloroso, de modo que a própria lembrança desse estímulo já é suficiente para provocar sofrimento. Assim, serão os resíduos das experiências de prazer e desprazer que vão constituir os afetos e causar o desejo.

O Projeto tem para nós, estudantes de psicanálise, um valor histórico e nostálgico, pois ele nos remete a um jovem Freud, que nos torna íntimos por um processo de identificação a essa imagem – não empoderada como a que veremos mais adiante – mas de um ser mortal como nós, buscando a compreensão de um saber ainda encoberto.

Em outro momento, veremos os desdobramentos no Projeto, no capítulo VII da interpretação do sonho, mas, desde já, podemos avaliar que a psicanálise preencheu uma lacuna, pois os elementos que estavam disponíveis nesta época, para explicar o funcionamento mental, eram os da neurologia ou os da religião. Uma frase de Freud representa esse momento: “É preciso proteger a psicanálise dos médicos e dos sacerdotes”. Isso porque a psicanálise se inseriu entre esses dois extremos, e Freud queria que fosse assim mesmo, pois, se naquela época a psicanálise fosse levada às universidades, seria dominada pelo discurso organicista dos neurologistas, e, se fosse dominada pelas religiões, a separação mente e corpo continuaria. Freud sabia que mente e corpo eram indissociáveis, por isso recomendava que a psicanálise não fosse “encaixada” nos saberes dominantes da época. Fez dela um novo saber.

NA PRÁTICA

As sensações e emoções produzem memórias no corpo e são, portanto, experiências psicossomáticas. Quando estudamos que a psicanálise se produziu a partir de um discurso médico que não dava conta de explicar todos os sintomas, isso quer dizer que nem tudo o que nos adoece ou provoca sofrimento pode ser diagnosticado com imagens e exames clínicos.

Vamos ver um exemplo em que vivências infantis muito arcaicas podem deixar marcas no psiquismo, de forma a definir uma posição do sujeito, ou seja, um modo de ser que pode ser caracterizado como um problema para a pessoa.

O exemplo: uma mãe teve duas gestações. Na primeira gestação, seu parto foi humanizado – seu filho, ao nascer, veio prontamente para o seu colo e permaneceu com ela todo o tempo. A criança cresceu de forma mais independente, gostava de dormir em seu quarto, sozinha, pois parecia se sentir segura com a presença (internalizada) da mãe, mesmo esta não estando fisicamente perto. Na segunda gestação, seu filho não teve o mesmo tratamento. Logo ao nascer, foi levado para o berçário, onde ficou chorando por uma hora, até ser levado para a mãe. A criança cresceu com uma dependência muito maior da presença da mãe, pois esse encontro com a mãe representou uma experiência que marcou uma falta anterior. Ou seja, a criança teve a experiência de desprazer e desamparo, mas quando foi para o colo da mãe, marcou um lugar que ela não queria perder, frente à sua primeira experiência de desamparo. Assim, podemos demarcar que o psiquismo registra experiências, desde o primeiro momento de vida, que deixarão marcas psíquicas para sempre na vida do sujeito.

Era algo assim que Freud visualizava quando se sentia insatisfeito com os elementos e recursos objetivos da ciência neurológica. Ele se dedicou a desvendar esse fenômeno, que está na fronteira do somático com o psíquico, que deixa marcas, que produz sintomas e que está na raiz do que somos hoje, mas que não pode ser diagnosticado por exames de laboratório nem de imagem, e sim pelo discurso, pela fala.

FINALIZANDO

Nesta etapa, foram apresentados pequenos recortes do Projeto e alguns conceitos que nortearam a psicanálise.

Quando falamos em teoria psicanalítica freudiana, nos referimos à metapsicologia, pois foi esse o nome que Freud deu para caracterizar o conjunto de sua obra. Destacamos os textos essenciais, que são os que dão eixo para o que hoje conhecemos como o método psicanalítico.

Para a compreensão da psicanálise, é fundamental conhecermos a sua teoria e a delimitação conceitual do que é: inconsciente, recalque/repressão, pulsão (de vida e de morte), compulsão à repetição, e isso não significa que a teoria supere a prática clínica, mas elas devem estar alinhadas e sustentando o fazer psicanálise.

Dentre os psicanalistas pós-freudianos, destaca-se Jacques Lacan. Depois de ler toda a metapsicologia freudiana, Lacan apresentou quais, para ele, são os quatro conceitos fundamentais da psicanálise: inconsciente, repetição, transferência e pulsão.

REFERÊNCIAS

GARCIA-ROZA, L. A. Freud e o Inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009.

_____. Matapsicologia freudiana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. v. 1.

FREUD, S. O Projeto para uma psicologia cientifica. In: Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. 1.

palavras-chave: psicanalise, Freud, psíquico, fantasia, desejo, inconsciente,