Conceitos fundamentais da psicanalise

Tema 1:

A segunda tópica do aparelho psiquico

Como foi formulada a segunda formula por Freud apos conceber a função de morte, a instancia psiquica recebeu nome de super eu , eu e isso.Não se trata da mesma coisa a segunda tópica com a primeira tópica , na segunda tópica o inconsciente , consciente, e pre consciente passam a ser adjetivos das novas instancias psiquicas.

Freud viu amplitude do inconsciente recalcado onde o individuo busca esse registro pulsional de viver essa satisfação reprimida.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM PSICANÁLISE

AULA 4 - uninter

Prof.ª Juliana Santos

CONVERSA INICIAL

Nesta abordagem, chegamos à metade da nossa trajetória de estudos, e, antes de darmos sequência, que tal retomarmos, brevemente, o que já vimos até aqui?

Vimos, anteriormente, os textos que são considerados parte do movimento da metapsicologia freudiana. Portanto, a metapsicologia foi o modo como Freud nomeou o conjunto da teoria que transforma a psicanálise em um campo de saber específico.

Aprendemos sobre os princípios regulatórios do psiquismo: prazer x desprazer, cuja principal tendência psíquica é o principio de prazer, que visa uma economia de tensão, ou seja, ele trabalha em prol do controle da quantidade de excitação, pelo qual a sensação prazer-desprazer está relacionada a essa quantidade.

Sobre a experiência de desamparo e satisfação vivenciada no início da vida, Freud situa aí toda fonte primordial dos motivos morais, pois a criança, ao se perceber necessitada de uma ajuda alheia para ter suas necessidades satisfeitas, ao mesmo tempo que a intervenção do outro lhe produz satisfação, ela se percebe, também, desamparada.

Outro tema abordado foi a noção de realidade. Para a psicanálise, a realidade que verdadeiramente importa é a realidade psíquica, que não necessariamente precisa ter compromisso com a realidade externa. Dessa forma, Freud nos ensina que a realidade psíquica é resultado de uma escuta clínica, cuja gênese está na fantasia, e seu alicerce, no desejo inconsciente do sujeito.

Expusemos, também, a primeira formulação do funcionamento psíquico do Projeto para uma psicologia científica (1895). Nele, Freud, ainda com um linguajar médico, tenta localizar de forma anatômica o aparelho psíquico, através de ligações neuronais. Nesse momento, o princípio de inércia seria a principal tendência do psiquismo, cuja função é produzir uma descarga de energia, mas uma força contrária impediria o êxito dessa descarga; essa força contrária é secundária e tende a manter um nível constante de energia, pelo qual foi nomeada de princípio de constância.

Posteriormente, ingressamos no texto que inaugura a psicanálise como um saber específico – A interpretação do sonho (1900). O sonho, como nos ensina Freud, é isso – a realização de um desejo inconsciente. Ele se realiza não em sua forma original, mas de maneira distorcida e disfarçada, para nos poupar de nós mesmos. Portanto, a tese central da Interpretação do sonho é que a verdade trazida no sonho é um enigma a ser decifrado, e a psicanálise constituiu-se como teoria e prática do deciframento.

Assim, no trabalho do sonho, o pensamento latente, isto é, o pensamento do sonho, é inconsciente e só surge, no sonho, recoberto pelo conteúdo manifesto, após sofrer transformação pelo mecanismo de deslocamento e condensação.

Estudamos, ainda, a primeira tópica do aparelho psíquico, dividido em três sistemas dinâmicos: inconsciente (Ics), consciente (Cs) e pré-consciente (P-Cs). Nesse conjunto de sistemas, cada um deles possui um sentido ou direção, fazendo com que nossas atividades psíquicas se iniciem a partir de estímulos (internos ou externos) e finaliza numa descarga motora.

Em seguida, analisamos a noção de desejo para a psicanálise – ele não está identificado com a necessidade biológica, portanto não pode ser satisfeito por um objeto adequado (como o alimento). O desejo inconsciente está ligado a traços mnêmicos, como o que foi apontado por Freud na primeira experiência de satisfação.

Na sequência, vimos que a sexualidade, na teoria psicanalítica, está ligada ao prazer e desprazer, em sua relação com a pulsão. Portanto, a sexualidade, na psicanálise, é, em suma, uma ruptura com os sexólogos, que reduzem a sexualidade ao sexual biológico, remetendo unicamente ao genital.

Continuando nossos estudos, começamos a desbravar os conceitos fundamentais em psicanálise, os quais explicam a constituição psíquica, e não mais o modo de funcionamento psíquico.

O primeiro tema abordado foi o narcisismo. O estádio do narcisismo refere-se ao momento de constituição do eu, visto que o bebê, quando nasce, não vem com o eu dado, este vai ser formado através do investimento libidinal dos pais, que produz o narcisismo, ou seja, o amor a si próprio e a formação do seu eu através da unificação do corpo.

Freud distingue duas formas de narcisismo:

- Narcisismo primário: são os primeiros investimentos libidinais dos pais nas crianças; tal investimento é uma inscrição narcísica do eu ideal perdido e que os pais tentam recuperar nos filhos.

- Narcisismo secundário: trata-se da libido que retorna ao eu, ou seja, à medida que a criança vai crescendo, parte de sua libido é retirada do eu e investida no objeto, mas quando, por algum motivo, o objeto é desinvestido, a libido retorna para o seu eu.

Depois, passamos a estudar a teorias das pulsões, o conceito mais original da psicanálise. A pulsão é aquilo que marca o nosso corpo com sensações e cria, no psiquismo, experiência de prazer e desprazer. Portanto, a pulsão está na fronteira entre o somático e o psiquismo.

Estudamos, ainda, o recalque, sendo este um dos destinos da pulsão. O recalque é um mecanismo que visa manter, no inconsciente, todas as ideias e representações ligadas às pulsões, cuja realização, produtora de prazer, afetaria o equilíbrio do funcionamento psicológico do indivíduo, transformando-se em fonte de desprazer.

E, para concluir o nosso resumo, estudamos o principal objeto de análise da prática psicanalítica – o inconsciente. Freud, através da análise do sonho, revelou que o inconsciente funciona através de mecanismos específicos, e que seu conteúdo é formado por desejos proibidos, que só conseguem satisfação passando por um processo de deformação, para driblar a censura da consciência. Dessa forma, pela análise e interpretação do sonho, Freud constata que os sintomas neuróticos obedecem à mesma lógica da formação do sonho. Sendo assim, os sintomas também satisfazem um desejo proibido para a consciência do sujeito.

A partir de agora, iniciaremos a segunda parte das elaborações freudianas, quando, depois da conceitualização da pulsão de morte, Freud foi levado a revisar a sua teoria e ampliar o modelo do aparelho psíquico, apresentando a Segunda Tópica do Aparelho Psíquico.

TEMA 1 – A SEGUNDA TÓPICA DO APARELHO PSÍQUICO

O modelo da segunda tópica do aparelho psíquico é apresentado no texto O Eu e o Isso (1923), após uma revisão na teoria das pulsões. Freud inicia esse texto declarando que os estudos que constituem a elaboração deste novo desenvolvimento obedecem à sequência dos pensamentos que foram expostos em Além do Princípio de Prazer (1920).

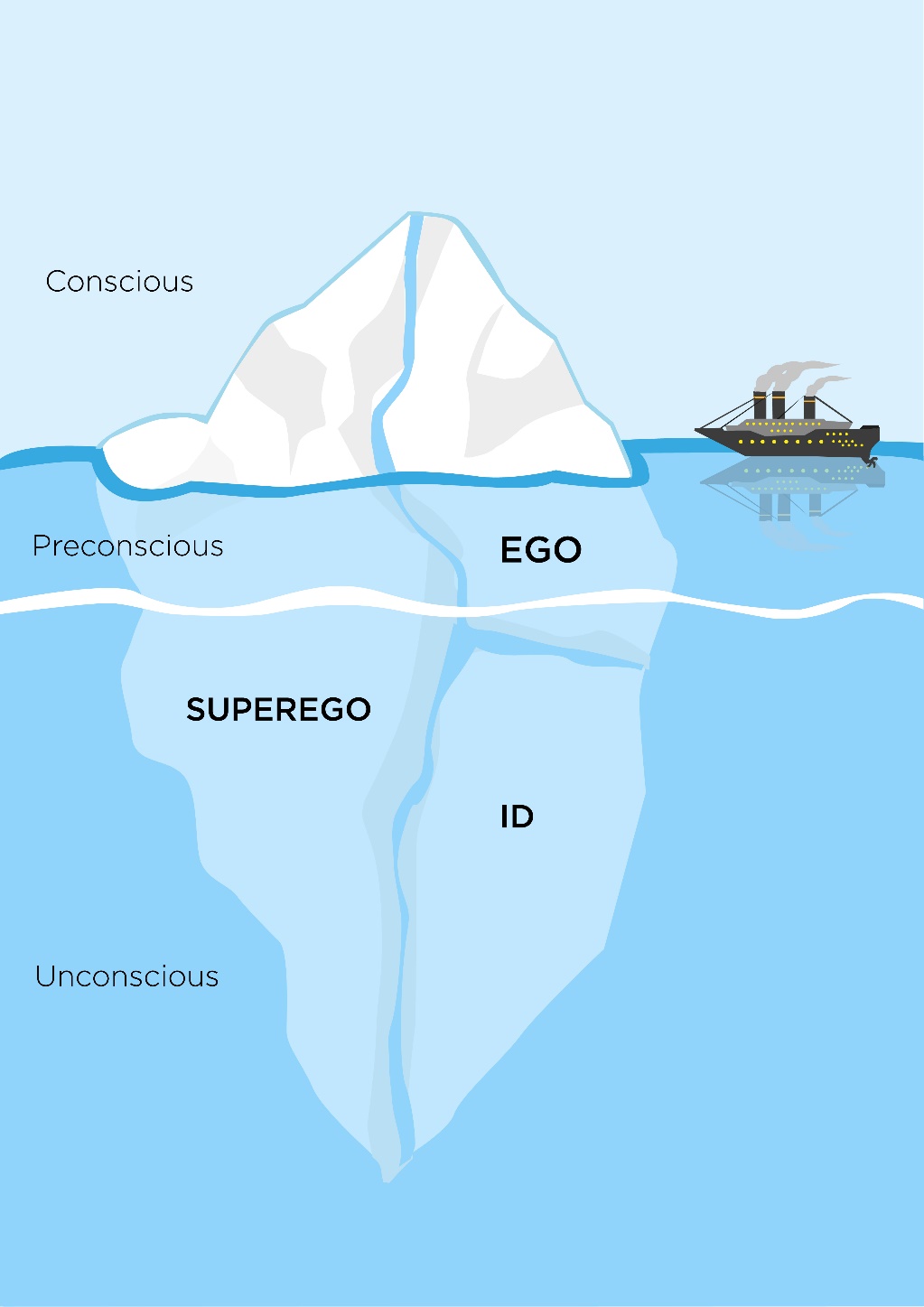

Na segunda tópica da divisão do aparelho psíquico, os sistemas que foram apresentados na primeira tópica (inconsciente, pré-consciente e consciente) surgem como adjetivos das novas instâncias, que agora recebem o nome de eu, isso e supereu. Ou seja, a partir da segunda tópica, as instâncias psíquicas passam a participar tanto de processos inconscientes quanto dos pré-conscientes e conscientes, portanto a única instância que estaria totalmente submersa nas profundezas do ser, e seria completamente inconsciente, é o isso. Porém, vale lembrar que o isso não equivale ao inconsciente da primeira tópica, mas todo isso é inconsciente. Vamos relembrar a metáfora do iceberg, que ficou muito conhecida ao explicar, visualmente, os níveis psíquicos.

Ao visualizar a imagem, podemos observar as três camadas:

1º Consciente: abrange parte do eu (ego) e uma pequena parte do supereu (superego).

2º Pré-consciente: abrange parte do eu e do supereu.

3º Inconsciente: abrange parte do eu, uma maior parte do supereu e toda a parte do isso (Id).

Portanto, como vimos anteriormente, Freud (1915), no Texto O Inconsciente, chega à compreensão de que o conteúdo recalcado é apenas parte do inconsciente, e não sua totalidade. Portanto, no desdobramento de sua teoria, Freud é levado a ampliar o sistema do aparelho psíquico, assim, a parte inconsciente ele nomeou de isso, que corresponde ao conteúdo recalcado e aos conteúdos que nunca vieram à consciência, sendo este, o núcleo das pulsões. Freud no texto Esboço de psicanálise (1940, p. 92), declara:

À mais antiga destas localidades ou áreas de ação psíquica damos o nome de isso. Ele contém tudo o que é herdado, que se acha presente no nascimento, que está assente na constituição – acima de tudo, portanto, as pulsões, que se originam da organização somática e que aqui [no isso] encontram uma primeira expressão psíquica, sob formas que nos são desconhecidas.

O eu corresponde ao setor que funciona de forma não linear entre o isso e o mundo exterior, mas, resulta que, pela influência do mundo exterior, ele se diferencia do isso, como que se entre um e outo existisse uma cortina que os separasse. Assim, o núcleo do eu se encontra no isso, ou seja, é inconsciente, de modo que, os estímulos endógenos são projetados à periferia, na superfície corporal. Freud (1923, p.16) afirma:

É fácil ver que o eu é a parte do isso que foi modificada pela influência direta do mundo externo, por intermédio do Pcs: em certo sentido, é uma extensão da diferenciação de superfície. Além disso, o eu se esforça por aplicar as tendências do mundo externo sobre o isso, assim como seus próprios propósitos; e esforça-se por substituir o princípio de prazer, que reina irrestritamente no isso, pelo princípio de realidade. Para o eu, a percepção cumpre o papel que no isso cabe à pulsão. O eu é o representante [repräsentieren] do que se pode chamar de razão e prudência, em oposição ao isso, que contém as paixões.

Portanto, segundo Freud, o eu é uma parte do isso que sofreu modificações por influência do mundo externo, assim, o que era originalmente uma camada para receber estímulos, e com disposições para agir como um escudo protetor contra estímulos, “surgiu uma organização especial que, desde então, atua como intermediária entre o isso e o mundo externo. A esta região de nossa mente demos o nome de eu” (Freud 1940, p. 92).

Assim, o eu executa a função de evitar o desprazer. De modo que, ao exercer essa função, ele mesmo é levado a uma renúncia pulsional, visto que a criança, em sua relação com os pais, vai internalizando as proibições, constituindo, assim, uma terceira força de oposição ao eu. Essa força que o eu tem que levar em conta recebe o nome de supereu. Portanto, a nova formulação do aparelho psíquico foi descrita por Freud (1940, p. 94), assim:

O poder do isso expressa o verdadeiro propósito da vida do organismo do indivíduo. Isto consiste na satisfação de suas necessidades inatas. Nenhum intuito tal como o de manter-se vivo ou de proteger-se dos perigos por meio da ansiedade pode ser atribuído ao isso. Essa é a tarefa do eu, cuja missão é também descobrir o método mais favorável e menos perigoso de obter a satisfação, levando em conta o mundo externo. O supereu pode colocar novas necessidades em evidência, mas sua função principal permanece sendo a limitação das satisfações.

Portanto, tal formulação só foi possível ser alcançada por Freud após o texto Além do princípio de prazer, no qual a verdadeira face da pulsão, essa força que existe por trás de toda função do isso, foi desvelada.

TEMA 2 – MAIS ALÉM DO PRINCÍPIO DE PRAZER

Por que “mais além” do princípio de prazer? Se, inicialmente, Freud nomeou de Princípio de Prazer a principal tendência psíquica, que tinha como função evitar o desprazer, mantendo o nível de tensão o mais baixo possível, em sua experiência clínica ele se confrontou com uma força que se opunha a essa tendência, pois, ao invés do sujeito caminhar para uma experiência que representava um ganho de satisfação, ele caminhava para um sentido completamente oposto, portanto, um caminho que estava para além do princípio de prazer.

Assim, essa força que se opunha ao princípio de prazer era observável por um fenômeno clínico – a compulsão à repetição – o que levou Freud, novamente, a reconsiderar a sua teoria das pulsões, elaborando um novo dualismo pulsional: Pulsão de Vida x Pulsão de Morte.

Sob esse novo olhar a respeito das pulsões, Freud (1920, p. 7) declara que, na verdade, seria incorreto afirmar a dominância do princípio de prazer no curso dos processos mentais e, portanto, no máximo há uma forte tendência a esse princípio.

Se tal dominância existisse, a imensa maioria de nossos processos mentais teria de ser acompanhada pelo prazer ou conduzir a ele, ao passo que a experiência geral contradiz completamente uma conclusão desse tipo. O máximo que se pode dizer, portanto, é que existe na mente uma forte tendência no sentido do princípio de prazer, embora essa tendência seja contrariada por certas outras forças ou circunstâncias, de maneira que o resultado final talvez nem sempre se mostre em harmonia com a tendência no sentido do prazer.

Ao concluir a existência de uma força que contraria o princípio de prazer, Freud concebe a manifestação da compulsão à repetição como sendo o caráter essencial da pulsão de morte.

Portanto, o que estaria para além do princípio de prazer é a pulsão de morte, visto que ela não estaria a serviço do princípio de prazer, de modo que nenhuma instância psíquica se beneficia com ela. Freud (1920, p. 14) declara assim:

É claro que a maior parte do que é reexperimentado sob a compulsão à repetição, deve causar desprazer ao ego, pois traz à luz as atividades dos impulsos instintuais reprimidos. Isso, no entanto, constitui desprazer de uma espécie que já consideramos e que não contradiz o princípio de prazer: desprazer para um dos sistemas e, simultaneamente, satisfação para outro. Contudo, chegamos agora a um fato novo e digno de nota, a saber, que a compulsão à repetição também rememora do passado experiências que não incluem possibilidade alguma de prazer e que nunca, mesmo há longo tempo, trouxeram satisfação, mesmo para impulsos instintuais que desde então foram reprimidos.

Portanto, como Freud evidenciou, ele já havia demonstrado que o que causa desprazer para um dos sistemas pode ser vivido como satisfação para outro, como é o caso das experiências reprimidas. Contudo, é nesse ponto que Freud traz a novidade, pois a compulsão à repetição não inclui possibilidade alguma de prazer em nenhuma instância psíquica. Ou seja, a compulsão à repetição exprime experiências que nunca foram vividas com satisfação, mesmo quando ocorreram.

Assim, por esses fenômenos observáveis da compulsão à repetição, Freud se encoraja a supor que “existe realmente na mente uma compulsão à repetição que sobrepuja o princípio de prazer”. (p. 15).

Portanto, cabe-nos agora estudarmos o estatuto da pulsão de morte e compreendermos o seu vínculo com a repetição. Pois foi através da análise dos fenômenos insistentes da repetição que Freud pôde conceber e conceitualizar a pulsão de morte.

TEMA 3 – PULSÃO DE MORTE

No artigo Mais além do princípio de prazer, Freud (1920) reformula a sua teoria das pulsões, de modo que as pulsões sexuais e de autopreservação passam a integrar a pulsão de vida, pois, como vimos anteriormente, ao introduzir o conceito do narcisismo, Freud entende que o eu também pode ser tomado como objeto. Assim, tanto as pulsões do eu (conservação) quanto as sexuais são uma só, cujo objeto escolhido visa uma satisfação sexual. Assim, ambas as pulsões passam a ser compreendidas como pulsão de vida, cujo único obstáculo para o alcance da satisfação é a pulsão de morte.

Freud concebeu a noção de pulsão de morte através de uma longa análise que incluiu desde suas observações clínicas às narrativas literárias, como também as análises dos sonhos, as neuroses traumáticas e do brincar das crianças. Em todas essas ocorrências era possível destacar que se tratava de situações em que a repetição era um fenômeno no qual o princípio do prazer não estava operando no sentido de evitar o desprazer, portanto, tratava-se de um mais-além.

Portanto, no texto Além do princípio de prazer, Freud (1920) inicia apresentando a análise dos sonhos das neuroses traumáticas, que tem por característica levar o sujeito a reviver tal situação do trauma nos sonhos, contrariando, assim, a ideia da interpretação do sonho, segundo a qual o sonho é a realização de um desejo inconsciente. Mas Freud não responde esta questão, e nos leva a outra situação – a brincadeira das crianças.

Ele conta a história de uma criança de um ano e meio, que de dentro do seu berço lança um carretel de linha, fazendo-o desaparecer, e depois puxa de volta fazendo-o aparecer. Essa brincadeira que era feita de forma repetitiva era acompanhada com os seguintes sons: “ooooooó” ao lançar, e de um “daaaaá” ao puxar, que Freud identificou como os advérbios alemães fort e da, que significam, aproximadamente, “ir embora” e “ali”. Essa brincadeira foi interpretada, por Freud, como uma tentativa de simbolizar a saída e a volta da mãe. Garcia-Roza 2008, p. 134-135) faz a seguinte referência:

No dizer de Freud, ela se relaciona à renúncia pulsional da criança ao deixar a mãe e ir embora sem protestar, e, ao representar as saídas e voltas da mãe pela brincadeira, ela realizava um duplo distanciamento: primeiro, da mãe para o carretel e, em seguida, do carretel para a linguagem. Com isso, ela submetia as forças pulsionais às leis do processo secundário e ao mesmo tempo afastava-se, pela linguagem, da vivência real. Não podendo controlar as saídas e chegadas da mãe, às quais ela se submetia passivamente, conseguia exercer um domínio simbólico sobre o acontecimento através do distanciamento operado pela linguagem.

Essa experiência vivida pela criança, ainda que desagradável, visa superar o domínio do desprazer vivido pela ausência da mãe, pois, através do brincar, a criança transporta para o plano simbólico a saída e a volta da mãe. Nesse sentido, o princípio do prazer ainda está em evidência.

A questão do “para além do princípio de prazer” é demostrada, de fato, no último exemplo apresentado por Freud, na experiência de compulsão à repetição. Trata-se de um fenômeno no nível clínico, que se manifesta pela repetição inconsciente de experiências das quais o sujeito não consegue se recordar e que em nenhum momento representou prazer a nenhuma instância. Freud (1920, p. 34) declara:

Chegamos agora a um fato novo e digno de nota, a saber, que a compulsão à repetição também rememora do passado experiências que não incluem possibilidade alguma de prazer e que nunca, mesmo há longo tempo, trouxeram satisfação, mesmo para impulsos pulsionais que desde então foram recalcados.

A essa característica pulsional que se manifesta pela compulsão à repetição de experiências que causam sofrimento, Freud nomeia de pulsão de morte.

3.1 PRINCÍPIO DE NIRVANA

Diante dessa constatação, Freud vincula a pulsão de morte a outro princípio – o princípio de nirvana. A expressão “de nirvana” é caracterizada pela tendência ao aniquilamento do desejo humano, de modo que o aparelho psíquico alcançaria um estado de quietude plena. Trata-se de um estado de homeostase, pelo qual a excitação interna ou externa seria totalmente suprimida. Nesse sentido, o caráter da pulsão de morte é compreendido por essa tendência radical de total eliminação da excitação.

Portanto, o fenômeno da compulsão à repetição retoma a ideia de o psiquismo ir em busca de um equilíbrio, uma constância, pelo qual, sob a preponderância do princípio de Nirvana, buscará um estado de excitação zero, possível apenas com a morte.

Assim, a pulsão de morte, por sua manifestação na compulsão à repetição, difere do princípio de prazer pelo modo qualitativo, e não econômico, pois enquanto a última visa uma economia de tensão, a pulsão de morte, guiada pelo princípio de nirvana, almeja a ausência total de excitação. Portanto, trata-se de um movimento regressivo, de um retornar à origem, ou seja, o estado inorgânico do ser, de um repouso absoluto anterior à vida, sendo, este, o sentido constituinte do conceito de pulsão de morte.

Através da concepção da pulsão de morte, Freud pôde conceber as duas características primordiais de toda pulsão:

- O caráter conservador: toda pulsão visa restituir um estado anterior. Coutinho Jorge (2008, p. 61-62) sublinha que, a natureza conservadora das pulsões pode ser definida pela constatação de que “todas as pulsões tendem à restauração de um estado anterior de coisas”. No entanto, a natureza conservadora da pulsão de morte reside na tendência de retorno ao estado inorgânico: “se admitirmos que o ser vivo veio depois do ser não vivo, e surgiu dele, a pulsão de morte harmoniza-se bem com a fórmula segundo a qual a pulsão tende para o retorno a um estado anterior”. Daí o caráter conservador da pulsão, que emana da tendência da compulsão à repetição.

- O caráter repetitivo: a repetição é, portanto, a expressão da pulsão, meio pelo qual temos acesso a elas. A pulsão visa sempre voltar ao mesmo.

3.2 PULSÃO DE DESTRUIÇÃO

A pulsão de morte, por seu caráter conservador, busca retornar ao estado anterior da vida. Para que ela não alcance o seu objetivo, é necessário que a pulsão de vida encontre meios de manter o organismo vivo. Assim, uma das soluções propostas por Freud (1923) é o desvio da pulsão de morte para fora do organismo. Desse modo, esse desvio feito para o exterior é concebido como pulsão de destruição.

No texto O ego e o Id, Freud (1923) descreve a fusão entre as pulsões de vida e de morte, para que a pulsão de morte possa ser descarregada de forma saudável. Assim, quando elas são desfusionadas, a pulsão de morte encontraria no supereu um aliado para se voltar contra o seu próprio eu, instaurando um sentimento de culpa e levando o sujeito a uma posição de sofrimento.

TEMA 4 – A PULSÃO DE MORTE E SUA RELAÇÃO COM O SUPEREU

Ao postular o conceito de pulsão de morte, não é a morte em si que Freud quis abordar, pois a pulsão de morte, conforme explica Garcia-Roza (1986), diz respeito, sobretudo, aos limites de validade do princípio de prazer, isto é, até onde o princípio de prazer atua como uma tendência psíquica.

Freud, ao vivenciar os efeitos da I Guerra Mundial, confrontou-se com os sonhos traumáticos que o levaram a reelaborar os princípios que regem o psiquismo para além do princípio de prazer. Nesse caminho, o caráter cruel do supereu se apresentou com uma íntima ligação à pulsão de morte.

O termo supereu foi introduzido por Freud no texto O eu e o isso (1923), sendo uma instância forjada no complexo de Édipo, que se separa do eu (ou ego) e se constitui pela introjeção das exigências e interdições parentais. Roudinesco (1998, p. 745) declara assim:

A severidade e o caráter repressivo do supereu não devem ser concebidos como pura e simples repetição das características parentais. Essa severidade e essa tendência repressora manifestam-se com força ainda maior, com efeito, nos casos em que o sujeito recebe uma educação benevolente que exclua toda e qualquer forma de brutalidade; essas características são o produto do adestramento precoce das pulsões sexuais e agressivas por um supereu colocado a serviço das exigências da cultura.

Nesse sentido, a compulsão à repetição, enfatizada por Freud, conduz o sujeito a reviver a experiência de sofrimento, e suscita uma questão: como se constitui e atua essa força que empurra o homem para a dor? A resposta que encontramos para essa questão está na destrutividade de ordem psíquica, forjada historicamente pelo supereu.

Assim, se, incialmente, o seupereu teve sua origem na dissolução do complexo de Édipo, após a concepção do conceito e pulsão de morte o supereu pôde encontrar o seu verdadeiro estatuto na teoria psicanalítica, pois é desde aí que as referências ao sentimento de culpa puderam ser abordadas na conjunção do sofrimento e prazer.

Nessa perspectiva, o supereu se constrói em conformidade com o supereu dos pais, mas sua constituição é diferente do que inicialmente ele foi pensado, pois agora as bases do supereu representam a parte da força da pulsão de morte.

No artigo Inibição, sintoma e angústia, Freud (1926) evidencia o supereu sob as formas de resistência ao tratamento analítico, no qual a reação terapêutica negativa e o masoquismo se manifestam em face da tirania de um supereu sádico sobre o eu. Rudge (2006), nessa perspectiva, enfatiza os mesmos fenômenos clínicos expostos por Freud na pulsão de morte. Nesse texto, são apresentados sob nova rubrica: resistência do supereu.

A resistência do supereu tem por característica o sentimento de culpa e uma necessidade de autopunição. Por conta disso, se opõe a qualquer movimento para o sucesso, o que inclui as possibilidades de melhoras no tratamento analítico (Freud 1926, p. 160). Portanto, destaca Rudge, podemos, agora, estabelecer uma construção metapsicológica bem mais complexa e livre de qualquer apoio biológico, pela qual o psiquismo fica estritamente dependente do que ocorre no campo simbólico.

TEMA 5 – O PROBLEMA ECONÔMICO DO MASOQUISMO

A partir do texto: O problema econômico do masoquismo, Freud (1924) postula o masoquismo originário, ou seja, um aspecto masoquista na base do ser do sujeito. Esta base masoquista daria o fundamento de toda moção pulsional. Dessa forma, o masoquismo não poderia ser pensado apenas como um aspecto parcial da pulsão, isto é, um modo de alcançar satisfação, mas assume um caráter estrutural na constituição do sujeito.

Este novo discernimento acerca do masoquismo originário se alinhava com a própria experiência clínica, visto que era observável que, em muitos casos, parecia que o sujeito se opunha à cura, mantendo uma tendência ao sofrimento.

Após esta elaboração do masoquismo primário, Freud (1927) toma o supereu como núcleo do eu, isto é, o ponto mais arcaico da estruturação egoica, ligado à pulsão de morte. Rudge descreve assim a relação do supereu com a pulsão de morte:

O supereu estará inseparavelmente ligado à pulsão de morte: o sentimento de culpa e a busca de punição inconscientes, que são manifestações da tensão entre eu e supereu, representarão a parte da força da pulsão de morte que é "psiquicamente ligada pelo supereu e assim se torna reconhecível" (FREUD, 1937/1975, p. 242). Evidencia-se assim que a promoção da pulsão de morte, do supereu e do masoquismo são passos na elaboração de uma teia teórica que visa apreender uma mesma problemática.

Portanto, a psicanálise pôde relacionar o prazer e a dor, de modo que o masoquismo originário pode ser adequado na base dessa edificação, sob a supervisão do caráter repressivo do supereu, cuja origem é na pulsão de morte.

NA PRÁTICA

Vimos, nesta abordagem, muitos conceitos importantes que estão na base da teoria psicanalítica. Agora, chegou a vez de pensá-los na prática. Como podemos constatar a pulsão de morte na clínica?

Por algum tempo, esteve em análise um homem por volta dos seus 30 anos, que achava todas as mulheres interesseiras e, por conta disso, era impossível amá-las, pois, aos seus olhos, elas só queriam ter o que ele poderia ofertar em termos materiais.

— Se todas as mulheres são interesseiras, a sua mãe também é interesseira? – perguntou a analista. E, ao incluir a sua mãe como mais uma mulher interesseira, ele entra em análise e passa a associar a sua relação com as mulheres ao modo como ele sempre se relacionou com ela.

Ele relata que não gosta de estar perto da mãe, pois ela nunca pareceu ter desejado um filho, mas engravidou na esperança de ficar com o seu pai, o qual, ao invés disso, se separou definitivamente dela e ficou com a sua verdadeira família.

Assim, sua mãe sempre teve de trabalhar fora, e, desde pequeno, ele ficava sozinho em casa. Ela não lhe dava carinho nem se interessava por sua vida. Muitas das vezes era trancado dentro de casa e, quando ela chegava, ele já estava dormindo.

Logo que pôde, começou a trabalhar, e o dinheiro que ganhava era para sair com as mulheres, mas sem criar nenhum vínculo, porque “mulher não presta”. Dessa forma, ele se nomeou um grande sedutor de mulheres, mas nunca mantinha um relacionamento sério com elas.

A dimensão da pulsão de morte que se manifestava pela repetição, sem ele se dar conta, encontrava seu apoio na fantasia: “não sou amado pela minha mãe”. Assim, ele repetia nas relações amorosas o desejo de ser amado por uma mulher – a mãe – mas essa ele não encontrava, então ele não amava.

A mãe que não o amava – era isso que se repetia em sua fantasia. O trabalho de análise opera sobre o discurso do sujeito, de modo cirúrgico, fazendo corte e interrogando-o sobre o que ele diz, para assim implicá-lo no seu dizer. Ao longo da análise, o analisante foi se apropriando de sua fantasia e construindo uma nova relação com a figura feminina.

FINALIZANDO

Tópico 1 – A segunda tópica do aparelho psíquico foi formulada para ampliar o alcance das funções do aparelho psíquico, pois Freud compreendeu que o inconsciente é muito mais amplo e participa do eu e do supereu, pois o eu tem seu núcleo no isso, a parte inconsciente do aparelho psíquico.

Tópico 2 – A partir do artigo Mais além do princípio de prazer, Freud conceitualiza mais um princípio regulador do psiquismo, que, ao contrário do princípio de prazer, leva o sujeito a repetir experiências que nunca, nem no momento do ocorrido, representou prazer, mas sofrimento.

Tópico 3 – A pulsão de morte ou pulsão de destruição é regida pelo princípio de nirvana, cuja tendência é a eliminação total das tensões, portanto busca retornar a um estado anterior da vida, um estado inorgânico, uma experiência anterior à vida.

Tópico 4 – Após a concepção da pulsão de morte, o supereu alcançou seu verdadeiro estatuto para a psicanálise, pois, ao ser relacionado com a pulsão de morte, o supereu pode ser justificado por seu caráter tirano contra o eu.

Tópico 5 – No texto O problema econômico do masoquismo, Freud estabelece o masoquismo originário na base da constituição psíquica do sujeito. Portanto, o prazer no sofrimento pode ser explicado através dessa relação entre a pulsão de morte, supereu e masoquismo originário.

REFERÊNCIAS

FREUD, S. Esboço de psicanálise. In: Obras completas de S. Freud. Rio de Janeiro: Imago (versão digital), 1940. v. XXIII.

FREUD, S. Além do princípio de prazer. In: Obras completas de S. Freud. Rio de Janeiro: Imago (versão digital), 1920. v. XVIII.

FREUD, S. O ego e o id. In: Obras completas de S. Freud. Rio de Janeiro: Imago (versão digital), 1923. v. XIX.

FREUD, S. O problema econômico do masoquismo. In: Obras completas de S. Freud. Rio de Janeiro: Imago (versão digital), 1924. v. XIX.

GARCIA-ROZA, L. A. Freud e o Inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009.

GARCIA-ROZA, L. A. Matapsicologia freudiana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. v. 3.

RUDGE, A. M. Pulsão de morte como efeito de supereu. Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica [online]. 2006, v. 9, n. 1, p. 79-89. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-14982006000100006>. Acesso em: 19 jan. 2023.

Nenhum comentário:

Postar um comentário